HOPEミーティング

HOPE Meetings with Nobel Laureates第16回HOPEミーティング

開催報告

日時:令和7(2025)年3月9日(日)~3月13日(木)

※このうち3月9日にHOPEミーティング参加者は「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025 (外部サイト)」に参加

会場:パシフィコ横浜 会議センター(神奈川県横浜市)

対象分野:物理学、化学、生理学・医学及び関連分野

主催:独立行政法人日本学術振興会

※このうち3月9日にHOPEミーティング参加者は「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025 (外部サイト)」に参加

会場:パシフィコ横浜 会議センター(神奈川県横浜市)

対象分野:物理学、化学、生理学・医学及び関連分野

主催:独立行政法人日本学術振興会

アジア・太平洋・アフリカの20か国・地域[※]から100名の博士課程学生・若手研究者が参加しました。

[※] 参加者の推薦国・地域

日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、イスラエル、ケニア、韓国、マレーシア、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、セネガル、シンガポール、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ

[※] 参加者の推薦国・地域

日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、イスラエル、ケニア、韓国、マレーシア、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、セネガル、シンガポール、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ

参加者は3月9日(日)にパシフィコ横浜で開催のノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025 (外部サイト) に参加しました。

晴天に恵まれ、会場にはHOPEミーティング参加者を含め約900人の観客が訪れ、講演やパネルディスカッションをとおして「The Future of Life 生命の未来 ~先端技術とわたしたちのこれから~」について共に考えました。HOPEミーティングの参加者は、質疑応答の際に積極的に質問をしていました。

HOPEミーティング参加者は、イベント終了後にはレセプションにも参加し、ノーベル賞受賞者・著名なパネリストたちとも交流しました。

晴天に恵まれ、会場にはHOPEミーティング参加者を含め約900人の観客が訪れ、講演やパネルディスカッションをとおして「The Future of Life 生命の未来 ~先端技術とわたしたちのこれから~」について共に考えました。HOPEミーティングの参加者は、質疑応答の際に積極的に質問をしていました。

HOPEミーティング参加者は、イベント終了後にはレセプションにも参加し、ノーベル賞受賞者・著名なパネリストたちとも交流しました。

3月10日(月)にHOPEミーティングが始まりました。運営委員会委員長の梶田隆章先生より開会の挨拶、杉野理事長より主催者挨拶が行われました。運営委員は各人1分間の自己紹介を行いました。式の最後には全員で記念撮影をしました。

梶田 隆章

2015年ノーベル物理学賞

ブライアン・P・シュミット

2011年ノーベル物理学賞

ベルナルト・L・フェリンハ

2016年ノーベル化学賞

アダ・ヨナット

2009年ノーベル化学賞

スバンテ・ペーボ

2022年ノーベル生理学・医学賞

アンドリュー・ザカリー・ファイアー

2006年ノーベル生理学・医学賞

ノーベル賞受賞者による講演

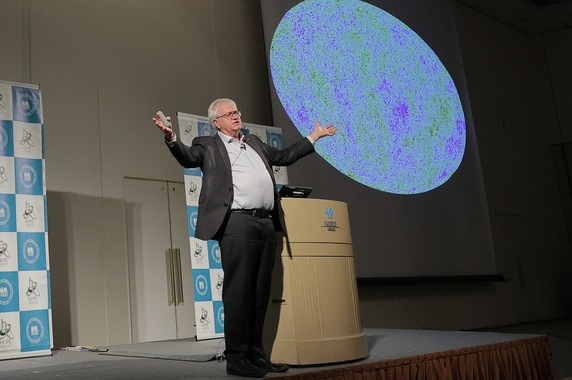

会期中、6名のノーベル賞受賞者はそれぞれ1時間の講演(45分の講演と15分の質疑応答)を行いました。どの講演においてもQ&Aセッションでは、若手研究者たちはノーベル賞受賞者に活発に質問していました。

講演するペーボ博士

講演するシュミット博士

Q&Aセッションでの梶田博士

Q&Aセッションでのフェリンハ博士

ノーベル賞受賞者を囲むグループディスカッション

ノーベル賞受賞者1名を20名程度の若手研究者が囲む45分のグループディスカッションも行われ、参加者は会期中に3名のノーベル賞受賞者のグループディスカッションに参加することができました。少人数でなごやかな雰囲気の中、受賞者の研究についての話から専門知識を深めたり、若い研究者へのメッセージに触発されたりすることができました。

今回の新しい試みとして、このグループディスカッションの時間に2名ずつ3組(計6名)のHOPEミーティング卒業生(OB/OG)によるディスカッションセッションも設けられました。若い研究者たちが直面するキャリアパスやワーク・ライフ・バランス等の問題について、意見交換を行いました。

今回の新しい試みとして、このグループディスカッションの時間に2名ずつ3組(計6名)のHOPEミーティング卒業生(OB/OG)によるディスカッションセッションも設けられました。若い研究者たちが直面するキャリアパスやワーク・ライフ・バランス等の問題について、意見交換を行いました。

グループディスカッションでのヨナット博士

グループディスカッションでのファイヤー博士

グループディスカッションでのペーボ博士

グループディスカッションでの参加者

HOPEミーティングの参加者には、研究者個人として研究発表を行う「ポスター発表」と多文化・多分野のチームメイトと共同して作り上げた「チームプレゼンテーション」を最終日に発表するという2つの活動が課せられていました。

自身の研究を発表する――フラッシュトークとポスターセッション――

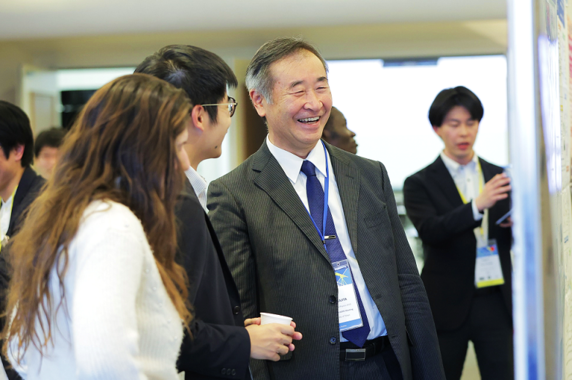

会期中、参加者の研究内容をまとめたポスターが会場のフォワイエに展示されました。参加者は3日のうちの割り当てられた発表日に、まず自分の研究を1分間で説明する「フラッシュトーク」を行い、その後自らのポスターの前でポスター発表を行いました。若い研究者たちは自らの研究を熱心に説明し、聞き手も真剣に説明を聞き、質問をしていました。

講演者・委員・モデレーターを含む全出席者が、ポスター賞選考のために毎日1票を投じ、投票結果に基づいて運営委員会が合議審査を行い、ポスター賞が選出されました。

優秀なポスター発表を行った6名には「ベストポスター賞」が贈られ、ベストポスター賞受賞者のうち1名には、「運営委員長賞(HOPE賞)」が授与されました。

運営委員長賞(HOPE賞)

奥井 晴香 (バース大学)

ベストポスター賞

- Yuanjing LIN (南方科技大学)

- Kang XIA (東京大学)

- 木山 花 (大阪公立大学)

- 奥井 晴香 (バース大学)

- Younsoo BYUN (檀国大学校)

- Pattaraporn PANRAKSA (チェンマイ大学)

講演者・委員・モデレーターを含む全出席者が、ポスター賞選考のために毎日1票を投じ、投票結果に基づいて運営委員会が合議審査を行い、ポスター賞が選出されました。

優秀なポスター発表を行った6名には「ベストポスター賞」が贈られ、ベストポスター賞受賞者のうち1名には、「運営委員長賞(HOPE賞)」が授与されました。

運営委員長賞(HOPE賞)

奥井 晴香 (バース大学)

ベストポスター賞

- Yuanjing LIN (南方科技大学)

- Kang XIA (東京大学)

- 木山 花 (大阪公立大学)

- 奥井 晴香 (バース大学)

- Younsoo BYUN (檀国大学校)

- Pattaraporn PANRAKSA (チェンマイ大学)

ポスター発表を聞く梶田博士

ポスター発表を聞くシュミット博士

ポスターセッションでのフェリンハ博士

ポスター賞受賞者

仲間と発表を作り上げる ――チームプレゼンテーション――

参加者100名は、事務局によりA~Jの10チームに編成され、時間の限られた中、文化的な背景も専門分野も異なる初対面のチームメイトとSDGs(持続可能な開発目標)の達成のような人類共通の課題に対して科学者としてどのように貢献できるか、課題解決型の発表作品として仕上げ、最終日に発表しました。

閉会式では、参加者全員の投票結果に基づき梶田委員長より2つのチームにチームプレゼンテーション賞(ユニーク賞とベスト賞)が贈られました。

閉会式では、参加者全員の投票結果に基づき梶田委員長より2つのチームにチームプレゼンテーション賞(ユニーク賞とベスト賞)が贈られました。

チームごとに課題に取り組む参加者

チームプレゼンテーション

ベスト賞のチームG(チームプレゼンテーション)

ユニーク賞のチームB(チームプレゼンテーション)

研究倫理ワークショップでの中村博士

研究倫理ワークショップ

参加した各国・地域の若手研究者は日本の研究施設を訪れました。

参加者は3つのグループに分かれ、それぞれ理化学研究所 横浜キャンパス (外部サイト)、東京科学大学 WPI-ELSI (外部サイト)、慶応義塾大学 WPI-Bio2Q (外部サイト)を訪れ、研究者から説明を聞いたり、研究設備や研究室を見学したりしました。

日本での研究活動の紹介としては、グループディスカッションの時間や昼食時間に、学術振興会スタッフによる外国人特別研究員事業の説明が行われました。諸外国の若手研究者が日本で研究を進める道筋やバックアップ体制について説明が行われ、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の紹介もありました。

参加者は3つのグループに分かれ、それぞれ理化学研究所 横浜キャンパス (外部サイト)、東京科学大学 WPI-ELSI (外部サイト)、慶応義塾大学 WPI-Bio2Q (外部サイト)を訪れ、研究者から説明を聞いたり、研究設備や研究室を見学したりしました。

日本での研究活動の紹介としては、グループディスカッションの時間や昼食時間に、学術振興会スタッフによる外国人特別研究員事業の説明が行われました。諸外国の若手研究者が日本で研究を進める道筋やバックアップ体制について説明が行われ、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の紹介もありました。

理化学研究所 横浜キャンパス

東京科学大学 WPI-ELSI (Credit: ELSI)

慶応義塾大学 WPI-Bio2Q (Photo by Bio2Q)

会期中には日本文化に触れるプログラムも行われました。

全員で津軽三味線の演奏を鑑賞した後、参加者の希望に基づいて茶道・着付けの2つのプログラムに分かれ、実際に体や手を動かして日本の伝統文化を体験しました。三味線のコンサートでは、希望者がみんなの前でソーラン節を踊るなど、楽しい時間を過ごしました。

最終日には浅草へエクスカーションに行き浅草寺と仲見世では伝統的な日本らしさを、横浜マリンタワーで行われたフェアウェルディナーでは現代的な横浜港の夜景を満喫しました。

全員で津軽三味線の演奏を鑑賞した後、参加者の希望に基づいて茶道・着付けの2つのプログラムに分かれ、実際に体や手を動かして日本の伝統文化を体験しました。三味線のコンサートでは、希望者がみんなの前でソーラン節を踊るなど、楽しい時間を過ごしました。

最終日には浅草へエクスカーションに行き浅草寺と仲見世では伝統的な日本らしさを、横浜マリンタワーで行われたフェアウェルディナーでは現代的な横浜港の夜景を満喫しました。

津軽三味線の演奏

日本文化体験(茶道)

日本文化体験(着物)

エクスカーション(浅草寺)