国際生物学賞

International Prize for Biology第40回国際生物学賞の受賞者決定

独立行政法人日本学術振興会(理事長 杉野 剛)は、7月23日に国際生物学賞委員会(委員長 藤吉 好則:東京医科歯科大学特別栄誉教授)を開催し、第40回国際生物学賞の受賞者をドイツのゼンケンベルク研究所・自然史博物館教授/フランクフルト大学教授 アンゲリカ・ブラント博士(62歳、ドイツ)に決定しました。今回の授賞対象分野は「系統・分類を中心とする生物学(Systematic Biology and Taxonomy)」です。

アンゲリカ・ブラント博士 (Dr. Angelika Brandt)

生年月日 1961年12月6日(62歳)

国籍 ドイツ

現職 ゼンケンベルク研究所・自然史博物館教授/フランクフルト大学教授

・受賞者の略歴・研究業績

生年月日 1961年12月6日(62歳)

国籍 ドイツ

現職 ゼンケンベルク研究所・自然史博物館教授/フランクフルト大学教授

・受賞者の略歴・研究業績

ゼンケンベルク研究所・自然史博物館およびフランクフルト大学の教授であるアンゲリカ・ブラント博士は、深海域と極域の生物を対象とし、系統学・分類学のほか、生態学、生物地理学、進化等の研究を幅広く行っている。公表された研究成果は、321編の学術論文、12冊の書籍など507編にのぼり、これら学術論文の被引用数は10,000件を超える。

ブラント博士の深海生物の研究活動・業績は南極域において顕著である。特に、ブラント博士は13か国の約50人の科学者が参画する南極域の深海生物調査であるANDEEP(Antarctic Benthic Deep‐Sea Biodiversity: colonization history and recent community patterns)プロジェクトを主導した。南極域深海の生物多様性は19世紀後半に認識され、多くの調査が行われてきた。そして南極域深海の動物相は、近隣の深海盆、あるいは大陸棚と関連するのではないかと考えられてきた。しかし極限環境での調査は困難を極めるため、科学者たちは限られたデータに頼らざるを得ず、実際にどのような生物が南極域の深海域にいるかを十分に知らずに議論せざるを得なかった。このような状況において、ブラント博士はANDEEPプロジェクトによる多数の分類群の調査を実現し、南極深海域の種多様性は従来考えられてきた以上に複雑であり、分類群によっても様々であることを初めて示した。ブラント博士の北太平洋への一連の深海探検により、100種を超える新種が発見された。さらに、これらの地域でのデジタル化の取り組みにより、アクセス可能な深海データが7倍以上に拡大した。

分類学の進展に伴い、多くの種が記載されてきた。しかし海洋、特に深海は調査が難しいために、分類学の最後のフロンティアとして残されてきた。分類学は歴史的に個人あるいは小グループによる研究が主流を占めるが、深海域のように、調査を実施するにあたって特殊な装備と技術が必要となる水域では、グループを組織したプロジェクトをたちあげる必要がある。ブラント博士の新規性と独自性は、個人による研究が主流であった分類学において、国際共同プロジェクトを推進し、大きな成果をあげた点にある。また、ブラント博士の献身と熱意は深海研究コミュニティに大きな利益をもたらし、世界で最も調査が進んでいない生態系のひとつである深海に対する理解を大きく深めた。

このような研究業績を鑑み、ブラント博士が第40回国際生物学賞の授賞対象分野「系統・分類を中心とする生物学」の受賞者として最もふさわしいと判断し、授賞を決定した。

※授賞式は12月頃に、日本学士院において実施予定です。

ブラント博士の深海生物の研究活動・業績は南極域において顕著である。特に、ブラント博士は13か国の約50人の科学者が参画する南極域の深海生物調査であるANDEEP(Antarctic Benthic Deep‐Sea Biodiversity: colonization history and recent community patterns)プロジェクトを主導した。南極域深海の生物多様性は19世紀後半に認識され、多くの調査が行われてきた。そして南極域深海の動物相は、近隣の深海盆、あるいは大陸棚と関連するのではないかと考えられてきた。しかし極限環境での調査は困難を極めるため、科学者たちは限られたデータに頼らざるを得ず、実際にどのような生物が南極域の深海域にいるかを十分に知らずに議論せざるを得なかった。このような状況において、ブラント博士はANDEEPプロジェクトによる多数の分類群の調査を実現し、南極深海域の種多様性は従来考えられてきた以上に複雑であり、分類群によっても様々であることを初めて示した。ブラント博士の北太平洋への一連の深海探検により、100種を超える新種が発見された。さらに、これらの地域でのデジタル化の取り組みにより、アクセス可能な深海データが7倍以上に拡大した。

分類学の進展に伴い、多くの種が記載されてきた。しかし海洋、特に深海は調査が難しいために、分類学の最後のフロンティアとして残されてきた。分類学は歴史的に個人あるいは小グループによる研究が主流を占めるが、深海域のように、調査を実施するにあたって特殊な装備と技術が必要となる水域では、グループを組織したプロジェクトをたちあげる必要がある。ブラント博士の新規性と独自性は、個人による研究が主流であった分類学において、国際共同プロジェクトを推進し、大きな成果をあげた点にある。また、ブラント博士の献身と熱意は深海研究コミュニティに大きな利益をもたらし、世界で最も調査が進んでいない生態系のひとつである深海に対する理解を大きく深めた。

このような研究業績を鑑み、ブラント博士が第40回国際生物学賞の授賞対象分野「系統・分類を中心とする生物学」の受賞者として最もふさわしいと判断し、授賞を決定した。

※授賞式は12月頃に、日本学士院において実施予定です。

※第40回国際生物学賞記念シンポジウムは終了しました。以下の情報は参考として掲載しております。

ブラント博士の受賞を記念して、12月21日(土)京都にてシンポジウムを開催します。

参加を希望する場合は、専用ウェブサイトでの事前申込が必要です。(申込は12月16日まで)

ブラント博士の受賞を記念して、12月21日(土)京都にてシンポジウムを開催します。

参加を希望する場合は、専用ウェブサイトでの事前申込が必要です。(申込は12月16日まで)

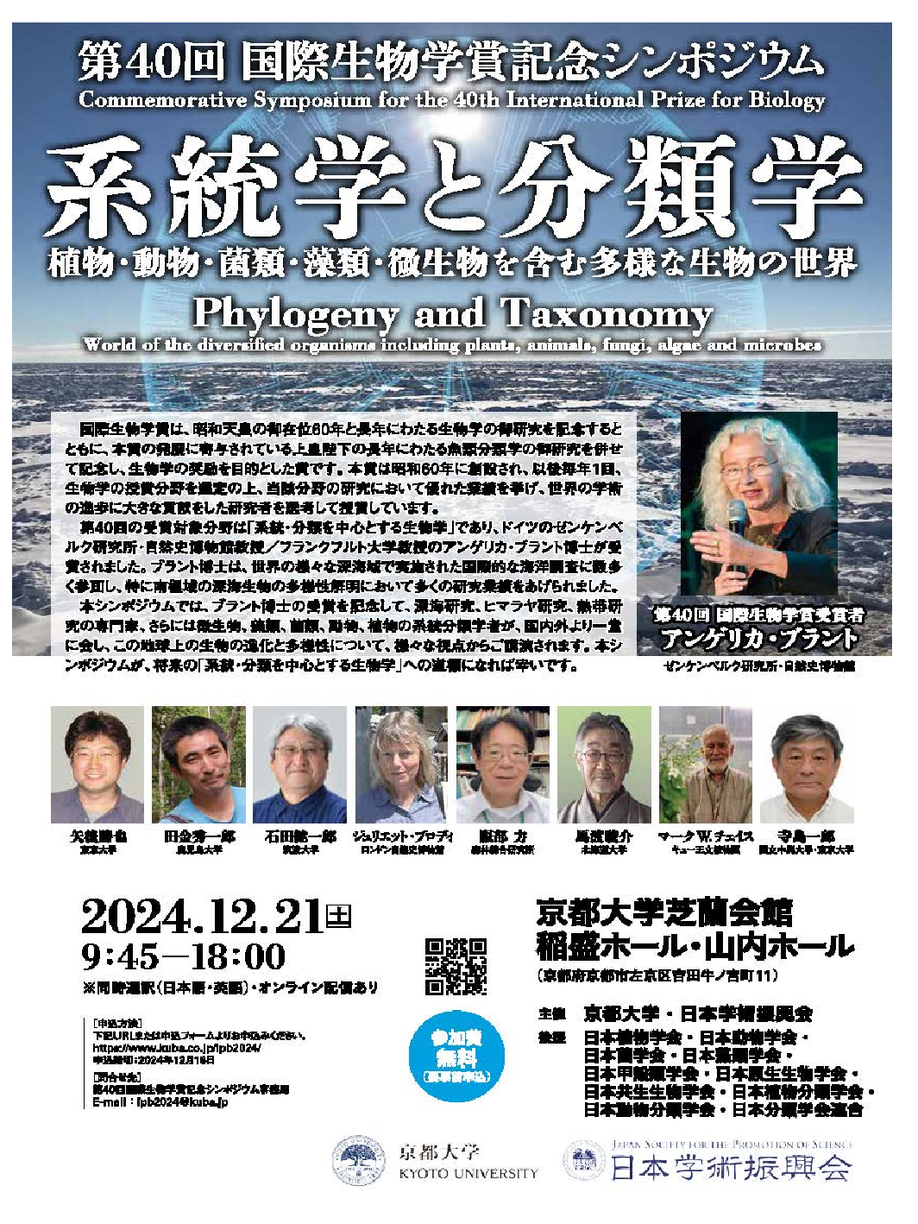

第40回国際生物学賞記念シンポジウム

系統学と分類学 ― 植物・動物・菌類・藻類・微生物を含む多様な生物の世界

Phylogeny and Taxonomy - World of the diversified organisms including plants, animals, fungi, algae and microbes

日時:令和6(2024)年12月21日(土)9:45~18:00

場所:京都大学芝蘭会館 稲盛ホール・山内ホール

〒606-8303 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町11

形式:対面及びオンライン配信によるハイブリッド開催

言語:対面参加:日本語/英語(同時通訳)

オンライン参加:日本語

入場定員:400名

参加費:無料

プログラム詳細、参加申込:第40回国際生物学賞記念シンポジウム 専用ウェブサイトをご覧ください。(申込は12月16日まで)

主催:京都大学・日本学術振興会

後援:日本植物学会・日本動物学会・日本菌学会・日本藻類学会・日本甲殻類学会・日本原生生物学会・日本共生生物学会・日本植物分類学会・日本動物分類学会・日本分類学会連合 (11月21日時点)

お問い合わせ:京都大学大学院 理学研究科生物科学専攻内 第40回国際生物学賞記念シンポジウム事務局

Email:ipb2024*kuba.jp

※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。

系統学と分類学 ― 植物・動物・菌類・藻類・微生物を含む多様な生物の世界

Phylogeny and Taxonomy - World of the diversified organisms including plants, animals, fungi, algae and microbes

日時:令和6(2024)年12月21日(土)9:45~18:00

場所:京都大学芝蘭会館 稲盛ホール・山内ホール

〒606-8303 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町11

形式:対面及びオンライン配信によるハイブリッド開催

言語:対面参加:日本語/英語(同時通訳)

オンライン参加:日本語

入場定員:400名

参加費:無料

プログラム詳細、参加申込:第40回国際生物学賞記念シンポジウム 専用ウェブサイトをご覧ください。(申込は12月16日まで)

主催:京都大学・日本学術振興会

後援:日本植物学会・日本動物学会・日本菌学会・日本藻類学会・日本甲殻類学会・日本原生生物学会・日本共生生物学会・日本植物分類学会・日本動物分類学会・日本分類学会連合 (11月21日時点)

お問い合わせ:京都大学大学院 理学研究科生物科学専攻内 第40回国際生物学賞記念シンポジウム事務局

Email:ipb2024*kuba.jp

※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。