国際生物学賞

International Prize for Biology第39回国際生物学賞の受賞者決定

独立行政法人日本学術振興会(理事長 杉野 剛)は、8月25日に国際生物学賞委員会(委員長 藤吉 好則:東京医科歯科大学特別栄誉教授)を開催し、第39回国際生物学賞の受賞者をケンブリッジ大学遺伝学部門アル・キンディー教授 リチャード・ダービン博士(62歳、イギリス)に決定しました。今回の授賞対象分野は「ゲノム生物学(Biology of Genomes)」です。

リチャード・ダービン 博士 (Dr. Richard Durbin)

第39回国際生物学賞の対象分野はゲノム生物学である。近年の生物学の革新的な発展を強力に推進しているのが、ゲノム解析プロジェクトに代表されるゲノム生物学であり、そこから得られる大規模データにより生物学は急速にデータサイエンス化している。

ケンブリッジ大学遺伝学部門アル・キンディー教授であるリチャード・ダービン博士は、生物学と情報学の融合分野であるバイオインフォマティクス分野において、生物学のデータサイエンス化を支える基盤的・革新的な技術を多数開発し、さらに、数多くの国際研究プロジェクトを主導してきた。ダービン博士は400編以上の学術論文を執筆しており、これらの論文が合計28万回以上引用されていることからも、その功績の大きさが窺える。

ダービン博士の第一の貢献は、一見するとATCGの4文字が延々と並んだ“暗号文”にしか見えない生物のゲノム配列から、その背後に隠されたさまざまな生物学的情報を読み解くために不可欠となる情報解析手法、データベース、データフォーマットなどを次々と開発してきたことである。これらの中には、Pfam、SAM/BAM、VCF、bwaといった、現代のゲノム生物学研究において欠くことができないものが数多く含まれる。間接的に恩恵を受けている場合も含めれば、分子生物学に関わるほぼ全ての研究者がその成果を利用していると言っても過言ではない。また、近年の重要な成果として、限られたゲノムデータから生物集団の歴史を推測することを可能にする強力な情報解析手法PSMC/MSMCを開発したことも特筆される。この手法によって、人類がアフリカを離れた後にどのような集団遺伝学的な歴史をたどってきたかが明らかになるなど、ダービン博士は生物学の範囲を越えて考古学などの分野にも大きな影響を与えてきた。

ダービン博士の第二の貢献は、初めて明らかになった動物のゲノム配列である線虫ゲノム配列の解析や、ヒトゲノム配列中のタンパク質コード遺伝子の解析など、ゲノム生物学分野においてマイルストーンとなったゲノム解析プロジェクトにおいて、その中核となるデータ解析をリードしてきたことである。またダービン博士は、人間の多様性や遺伝病のメカニズムを解明する上でもっとも重要な基盤となる、人類集団の大規模なゲノム解析プロジェクトにも力を注いできた。加えて、地球上に存在する多様な生物の網羅的なゲノム配列解析を目指す国際プロジェクトにおいても、強力なリーダーシップを発揮している。

このように、ダービン博士のゲノム生物学に対する貢献は極めて大きく、その貢献がなければ、本分野は現在の姿とは大きく異なる姿になったとすらいうことができる。以上の理由より、ダービン博士が第 39 回国際生物学賞の授賞対象分野「ゲノム生物学」の受賞者として最もふさわしいと判断し、授賞を決定した。

ケンブリッジ大学遺伝学部門アル・キンディー教授であるリチャード・ダービン博士は、生物学と情報学の融合分野であるバイオインフォマティクス分野において、生物学のデータサイエンス化を支える基盤的・革新的な技術を多数開発し、さらに、数多くの国際研究プロジェクトを主導してきた。ダービン博士は400編以上の学術論文を執筆しており、これらの論文が合計28万回以上引用されていることからも、その功績の大きさが窺える。

ダービン博士の第一の貢献は、一見するとATCGの4文字が延々と並んだ“暗号文”にしか見えない生物のゲノム配列から、その背後に隠されたさまざまな生物学的情報を読み解くために不可欠となる情報解析手法、データベース、データフォーマットなどを次々と開発してきたことである。これらの中には、Pfam、SAM/BAM、VCF、bwaといった、現代のゲノム生物学研究において欠くことができないものが数多く含まれる。間接的に恩恵を受けている場合も含めれば、分子生物学に関わるほぼ全ての研究者がその成果を利用していると言っても過言ではない。また、近年の重要な成果として、限られたゲノムデータから生物集団の歴史を推測することを可能にする強力な情報解析手法PSMC/MSMCを開発したことも特筆される。この手法によって、人類がアフリカを離れた後にどのような集団遺伝学的な歴史をたどってきたかが明らかになるなど、ダービン博士は生物学の範囲を越えて考古学などの分野にも大きな影響を与えてきた。

ダービン博士の第二の貢献は、初めて明らかになった動物のゲノム配列である線虫ゲノム配列の解析や、ヒトゲノム配列中のタンパク質コード遺伝子の解析など、ゲノム生物学分野においてマイルストーンとなったゲノム解析プロジェクトにおいて、その中核となるデータ解析をリードしてきたことである。またダービン博士は、人間の多様性や遺伝病のメカニズムを解明する上でもっとも重要な基盤となる、人類集団の大規模なゲノム解析プロジェクトにも力を注いできた。加えて、地球上に存在する多様な生物の網羅的なゲノム配列解析を目指す国際プロジェクトにおいても、強力なリーダーシップを発揮している。

このように、ダービン博士のゲノム生物学に対する貢献は極めて大きく、その貢献がなければ、本分野は現在の姿とは大きく異なる姿になったとすらいうことができる。以上の理由より、ダービン博士が第 39 回国際生物学賞の授賞対象分野「ゲノム生物学」の受賞者として最もふさわしいと判断し、授賞を決定した。

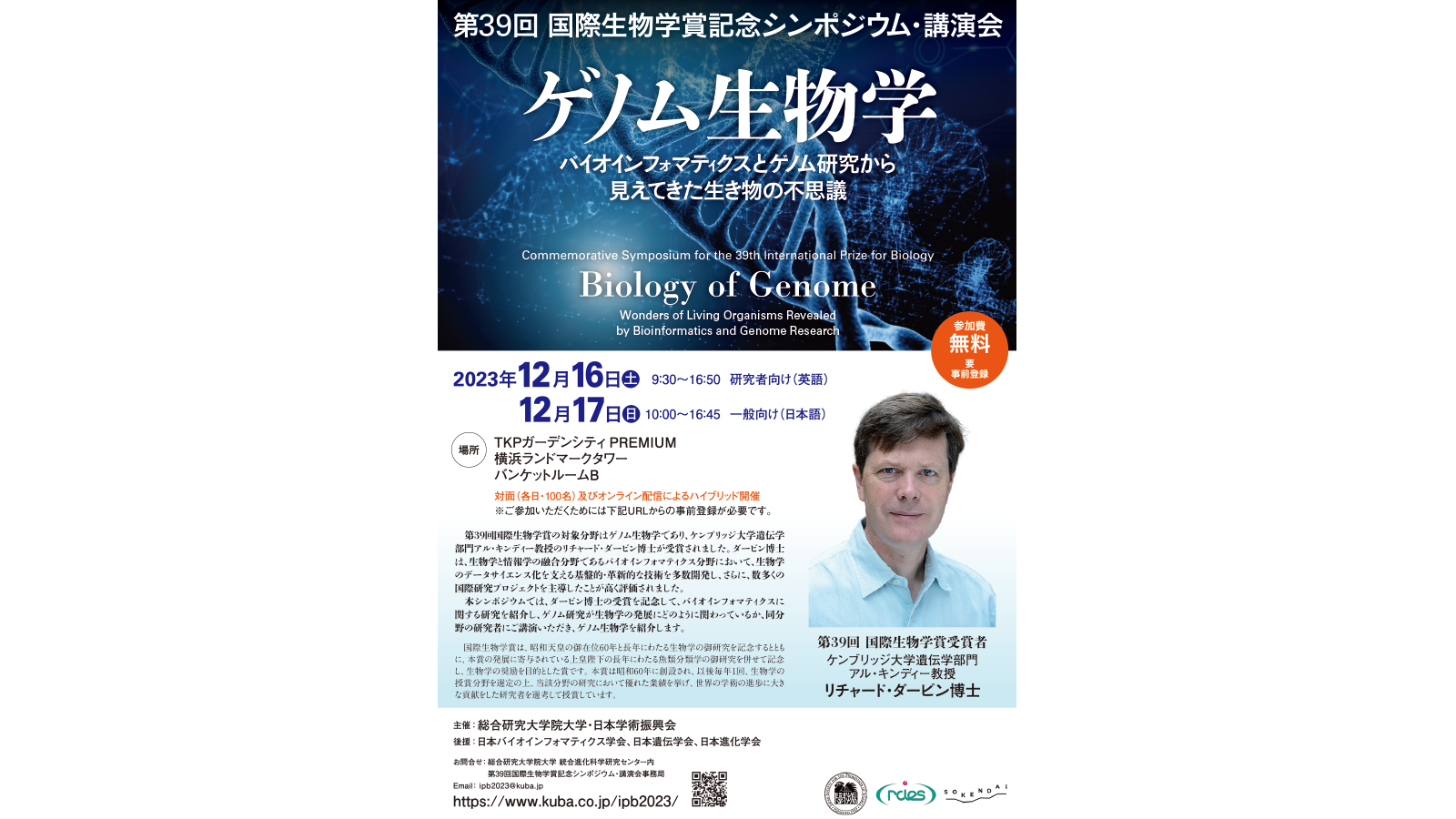

ダービン博士の受賞を記念して、下記の通りシンポジウムを開催します。

参加を希望する場合は、専用ウェブサイトでの事前申込が必要です。

参加を希望する場合は、専用ウェブサイトでの事前申込が必要です。

第39回国際生物学賞記念シンポジウム

ゲノム生物学-バイオインフォマティクスとゲノム研究から見えてきた生き物の不思議-

Biology of Genomes -Wonders of Living Organisms Revealed by Bioinformatics and Genome Research-

日時:令和5年12月16日(土)9:30~16:50(英語、研究者向け)

〒220-8125 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 25階

<対面及びオンライン配信によるハイブリッド開催>

入場定員:100名(両日とも)

参加費:無料

プログラム詳細、参加申込:第39回国際生物学賞記念シンポジウム・講演会 専用ウェブサイトをご覧ください

主催:総合研究大学院大学、日本学術振興会

後援:日本バイオインフォマティクス学会、日本遺伝学会、日本進化学会

お問い合わせ:総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター内 第39回国際生物学賞記念シンポジウム・講演会事務局

Email:ipb2023*kuba.jp

※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。

ゲノム生物学-バイオインフォマティクスとゲノム研究から見えてきた生き物の不思議-

Biology of Genomes -Wonders of Living Organisms Revealed by Bioinformatics and Genome Research-

日時:令和5年12月16日(土)9:30~16:50(英語、研究者向け)

12月17日(日)10:00~16:45(日本語、一般の方向け)

場所:TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー バンケットルームB〒220-8125 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 25階

<対面及びオンライン配信によるハイブリッド開催>

入場定員:100名(両日とも)

参加費:無料

プログラム詳細、参加申込:第39回国際生物学賞記念シンポジウム・講演会 専用ウェブサイトをご覧ください

後援:日本バイオインフォマティクス学会、日本遺伝学会、日本進化学会

お問い合わせ:総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター内 第39回国際生物学賞記念シンポジウム・講演会事務局

Email:ipb2023*kuba.jp

※メールを送る際は「*」を「@」に置き換えてください。