組織関係

創立年

学振は、昭和天皇の御下賜金をもとに昭和7(1932)年12月に創設されました。

日本学術振興会とはどんなところか、

ひと目でわかりやすくお伝えしています。

日本学術振興会(学振/JSPS)は、学術の振興を目的とする日本で唯一の独立した資金配分機関です。

あらゆる分野の基礎研究をはじめ、研究者の挑戦的な取り組みや、大学など研究機関による研究活動を安定的かつ継続的に支え、

研究に専念できる環境づくりを進めています。

組織関係

学振は、昭和天皇の御下賜金をもとに昭和7(1932)年12月に創設されました。

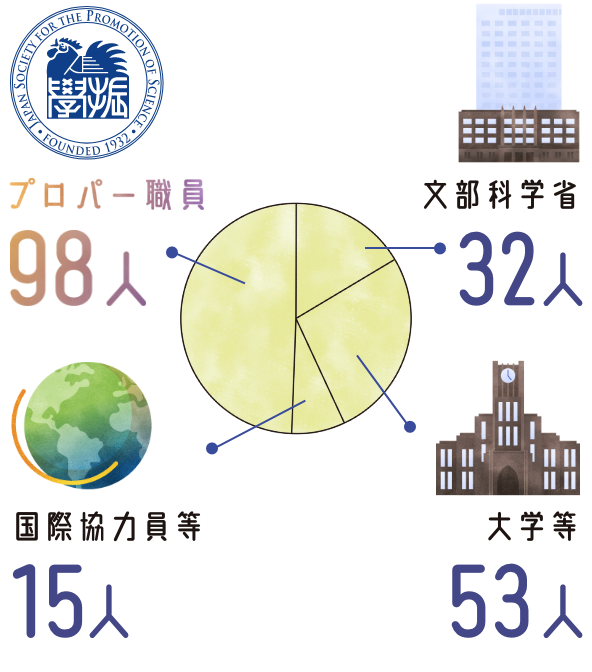

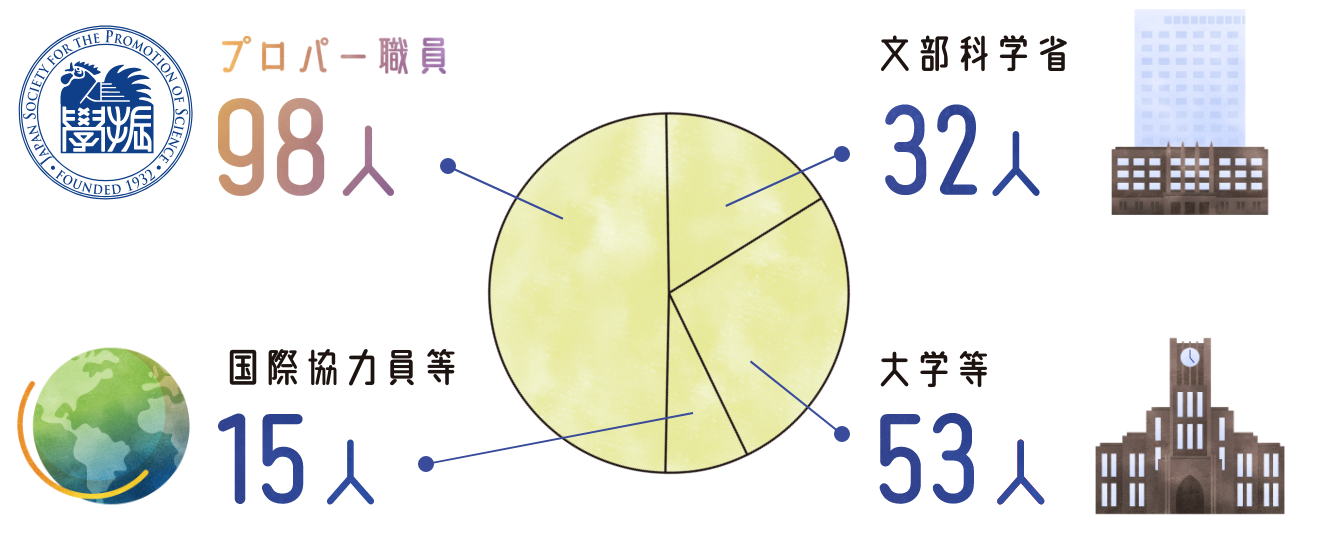

組織関係

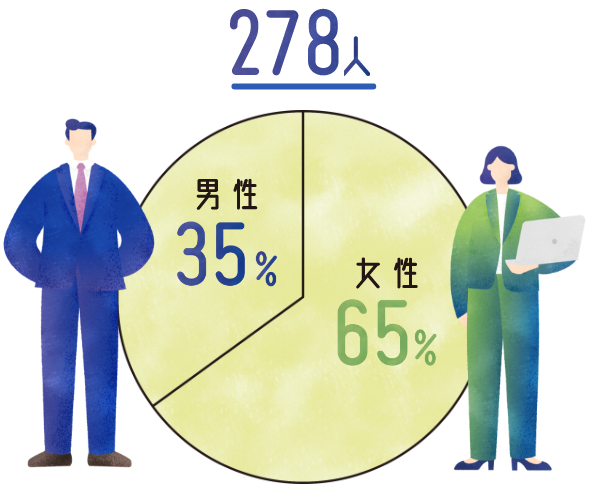

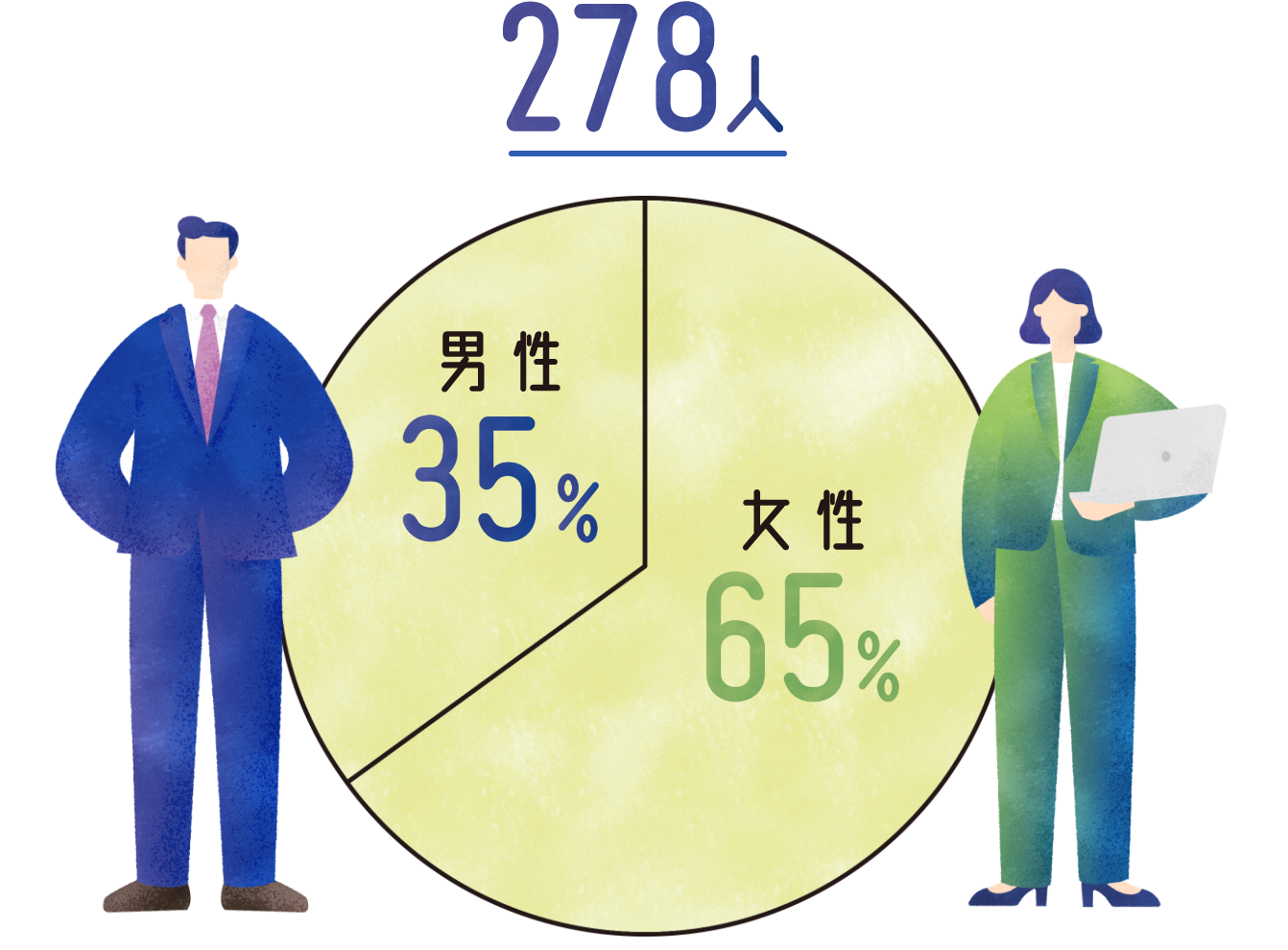

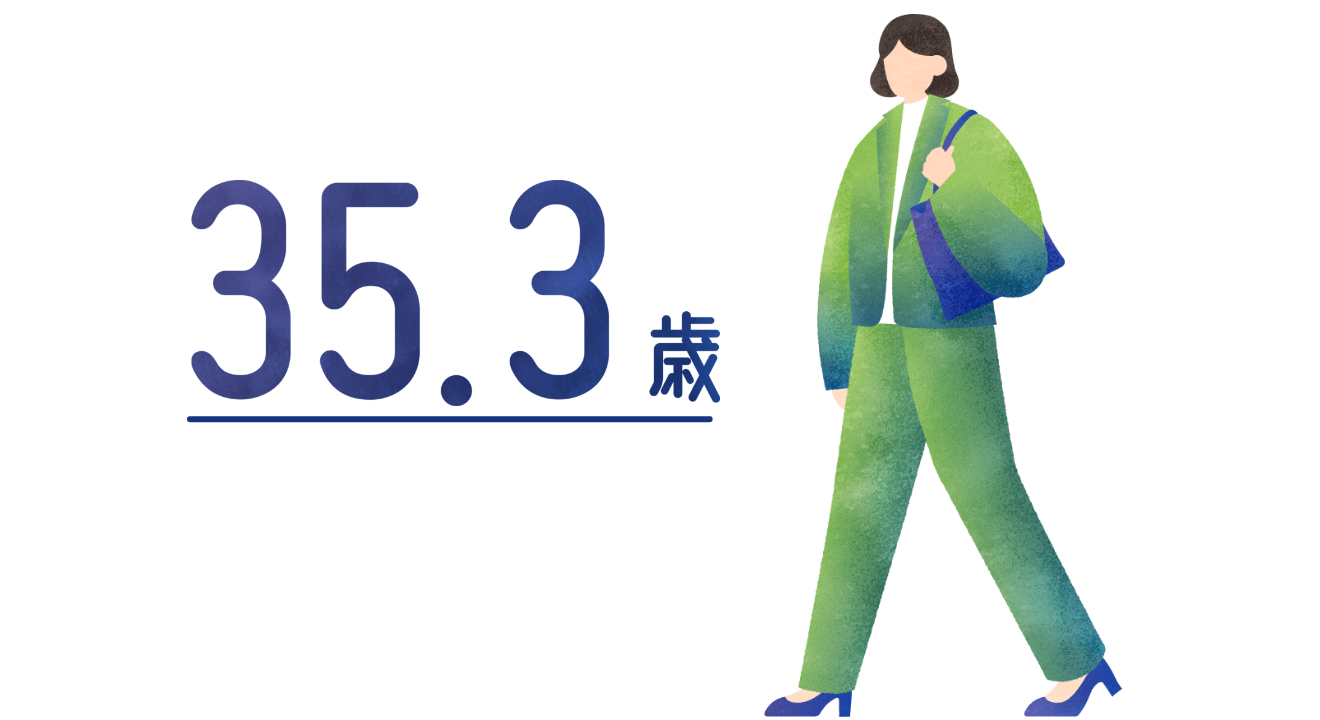

有期雇用職員等を除くと191人です。近年の新規採用職員は10人程度であり、全体に占めるプロパー職員の割合が増加傾向にあります。

令和7年4月1日現在、有期雇用職員等を含む

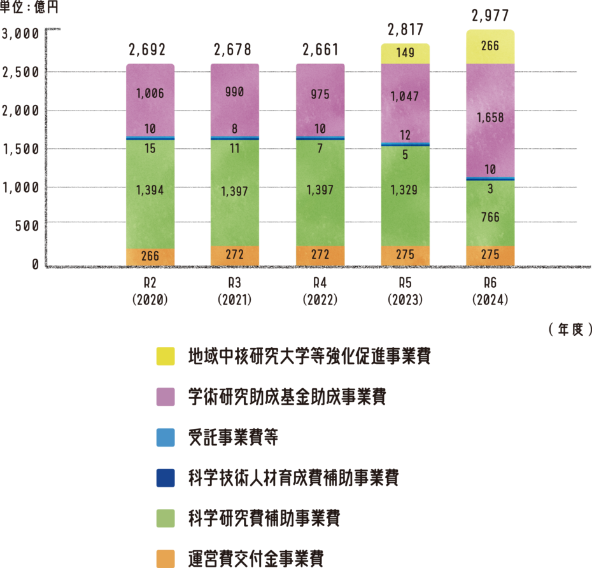

組織関係

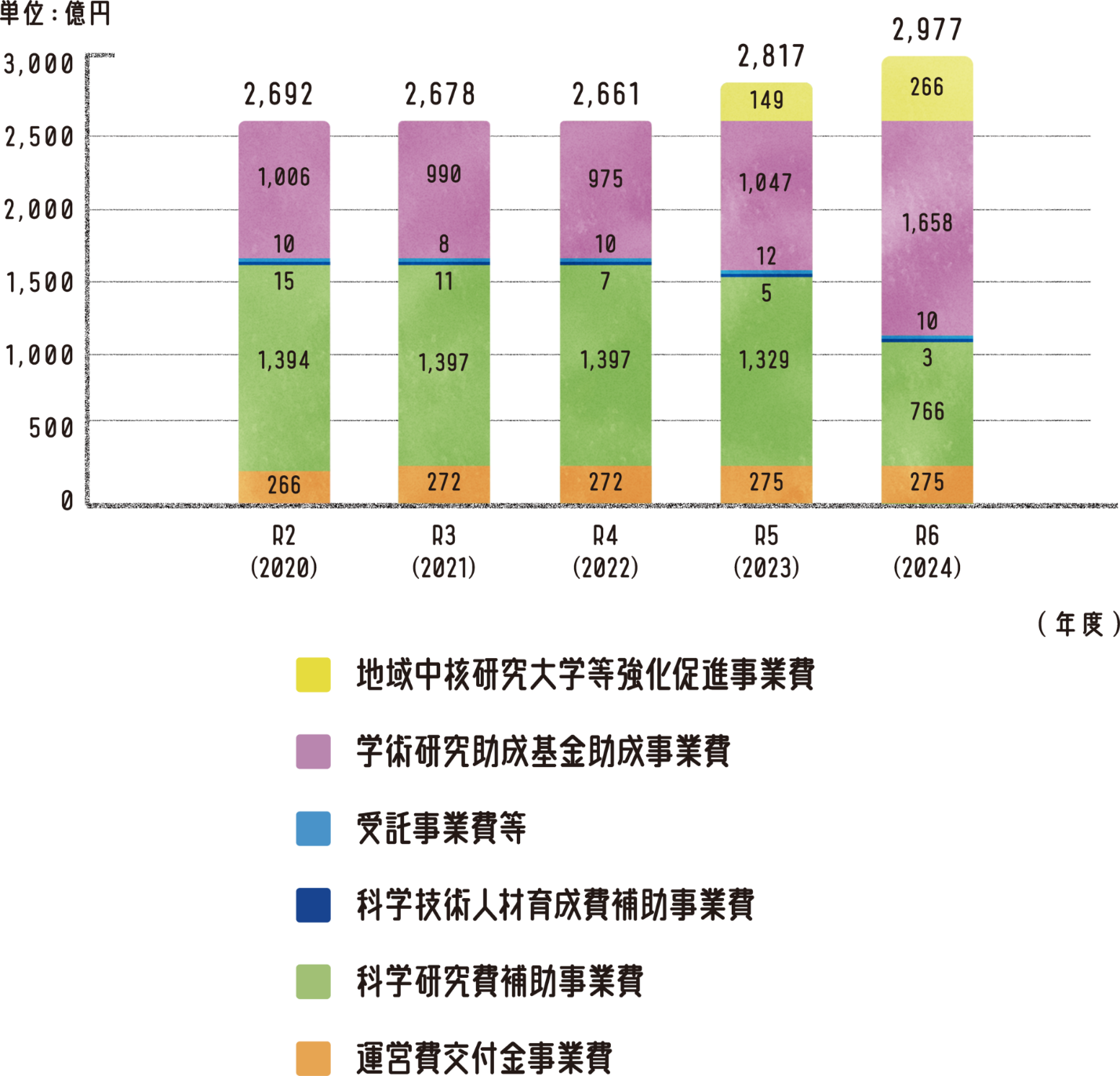

近年、国からの運営費交付金は約270億円で推移しています。令和7年度においては科学研究費助成事業などを含めると、約3,188億円の事業規模です。

※原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

研究費の支援

科学研究費助成事業(科研費)では、毎年約9万件の応募に対して、8,000人以上の研究者に審査委員として協力いただき、採択課題を決定しています。

研究費の支援

自然科学系(生理学・医学、物理学、化学)の日本人ノーベル賞受賞者のうち、科研費など学振からの支援実績がある研究者は23人です。多くの研究者が科研費等の継続的な支援を受け、ノーベル賞を受賞されています。

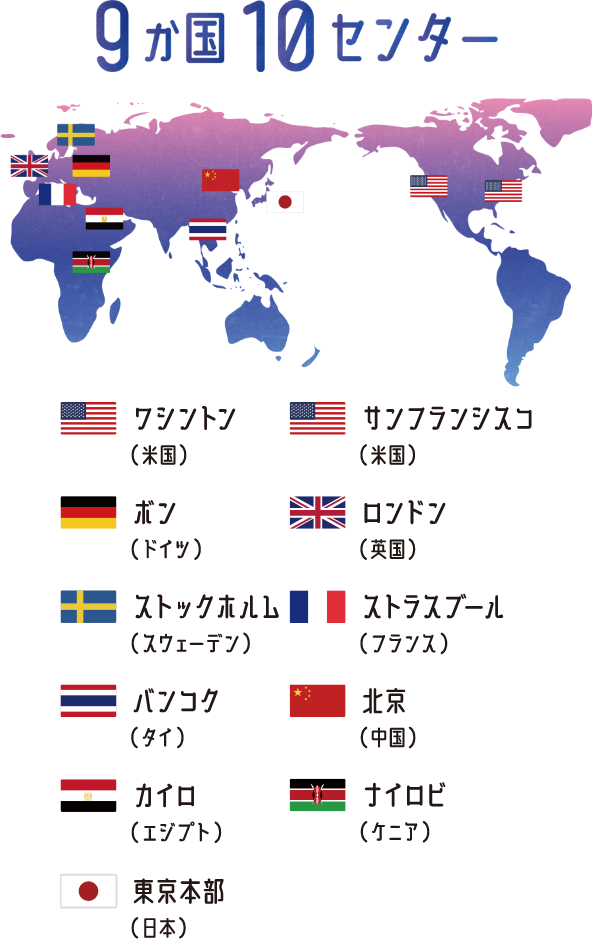

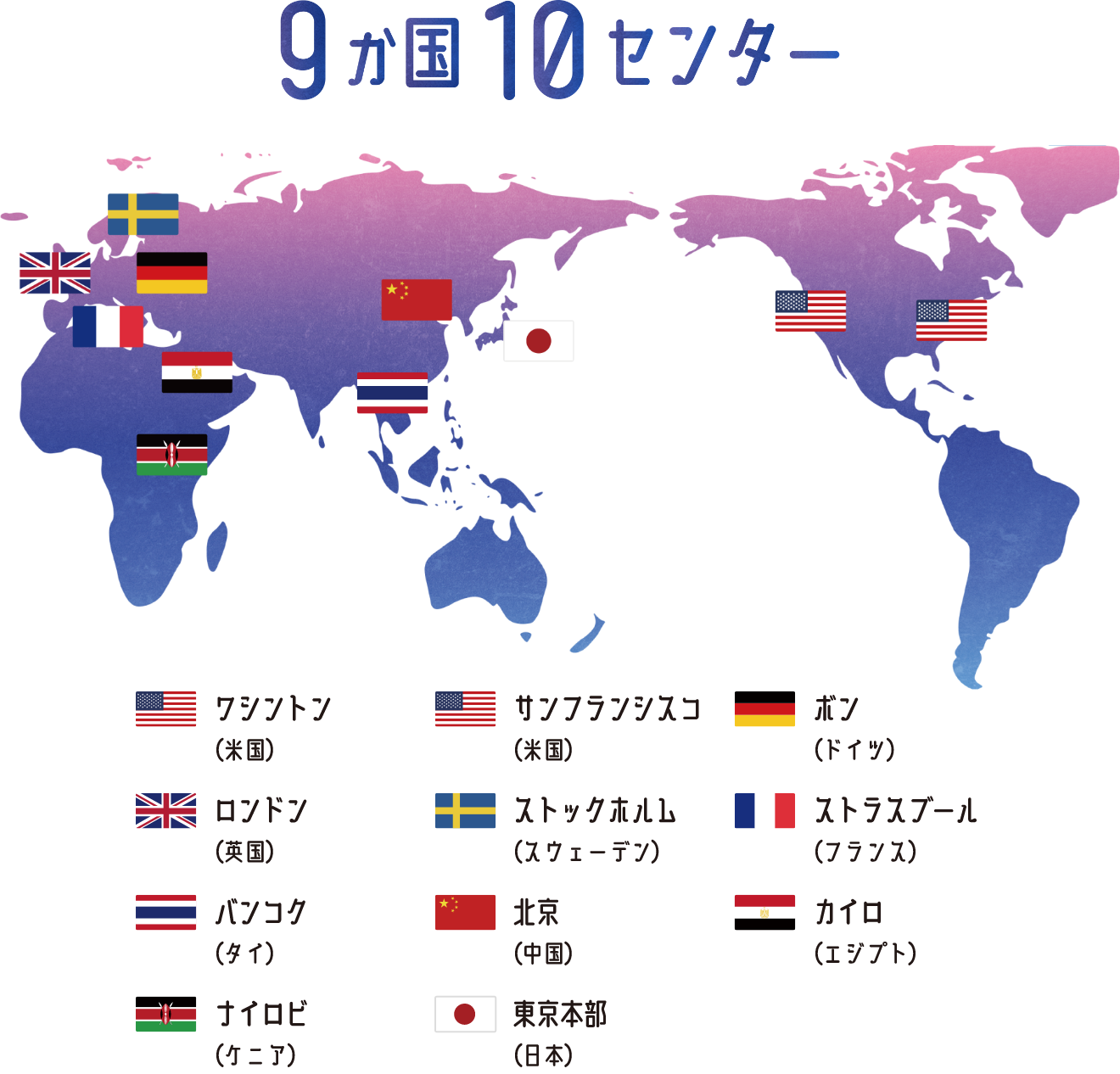

国際交流

各センターでは、海外の学術振興機関との連携やシンポジウム等の開催、学振事業経験者のネットワーク構築・支援活動、我が国の学術情報の発信・海外の学術動向等の情報収集を行っています。

国際交流

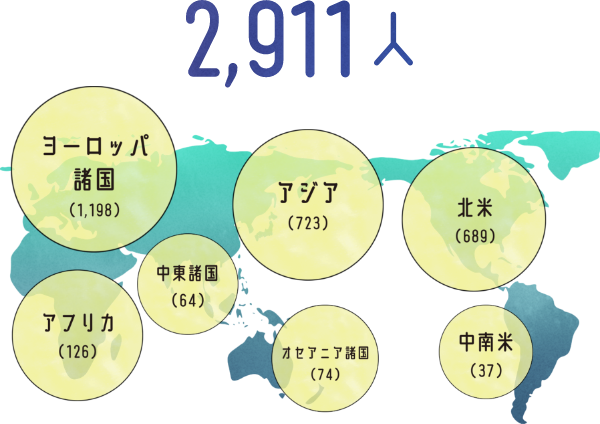

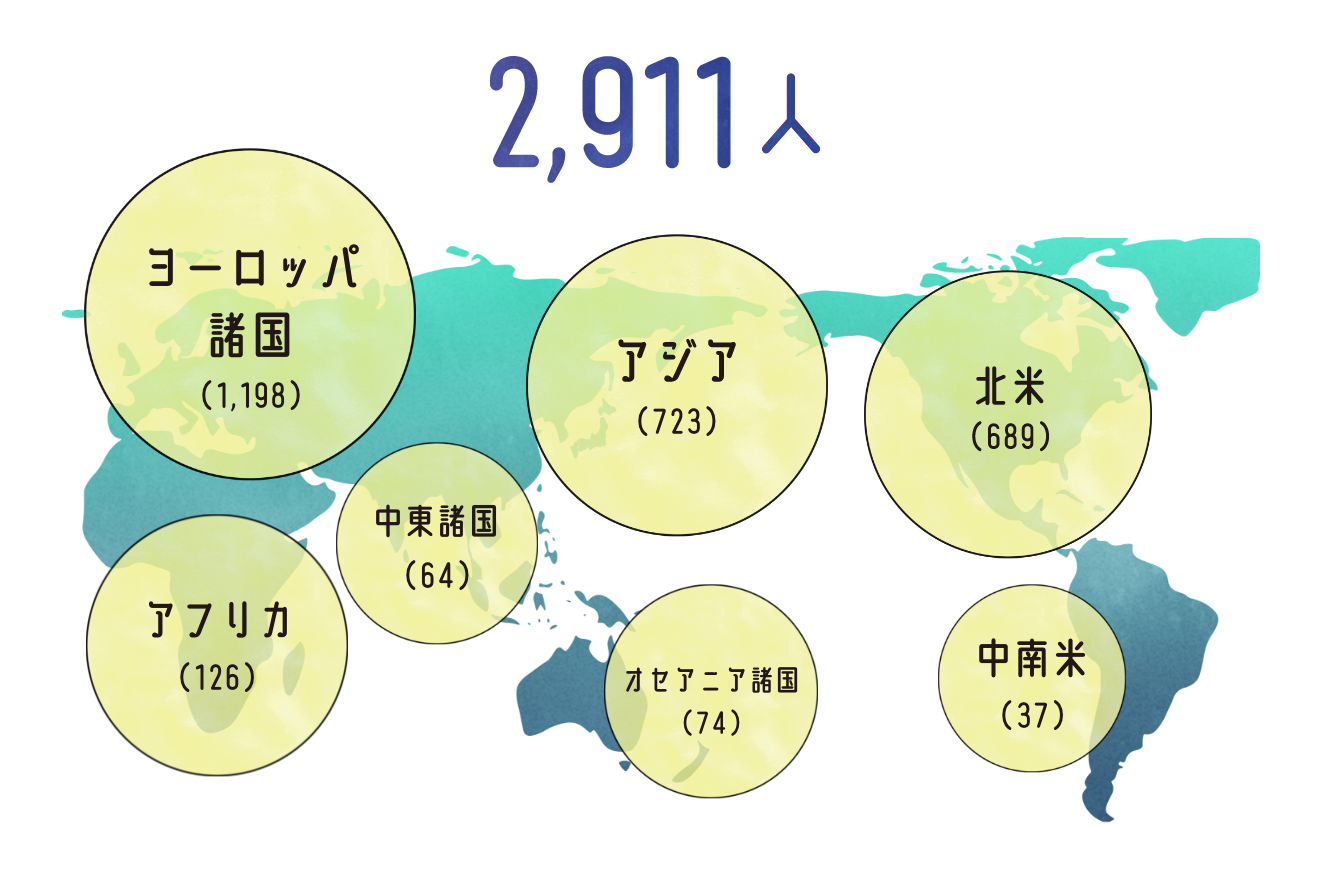

学振の事業により、世界85か国・地域に4,199人の研究者を派遣しています。(令和5年度実績)

国際交流

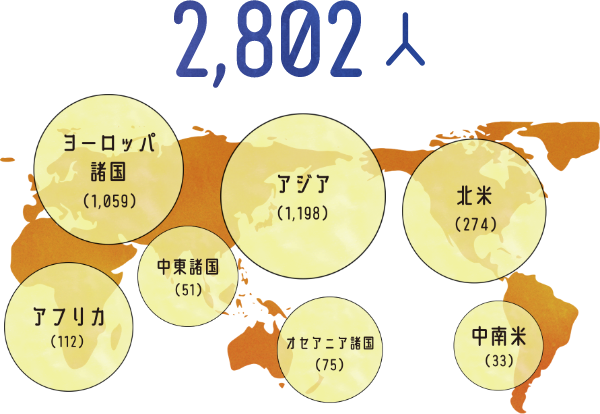

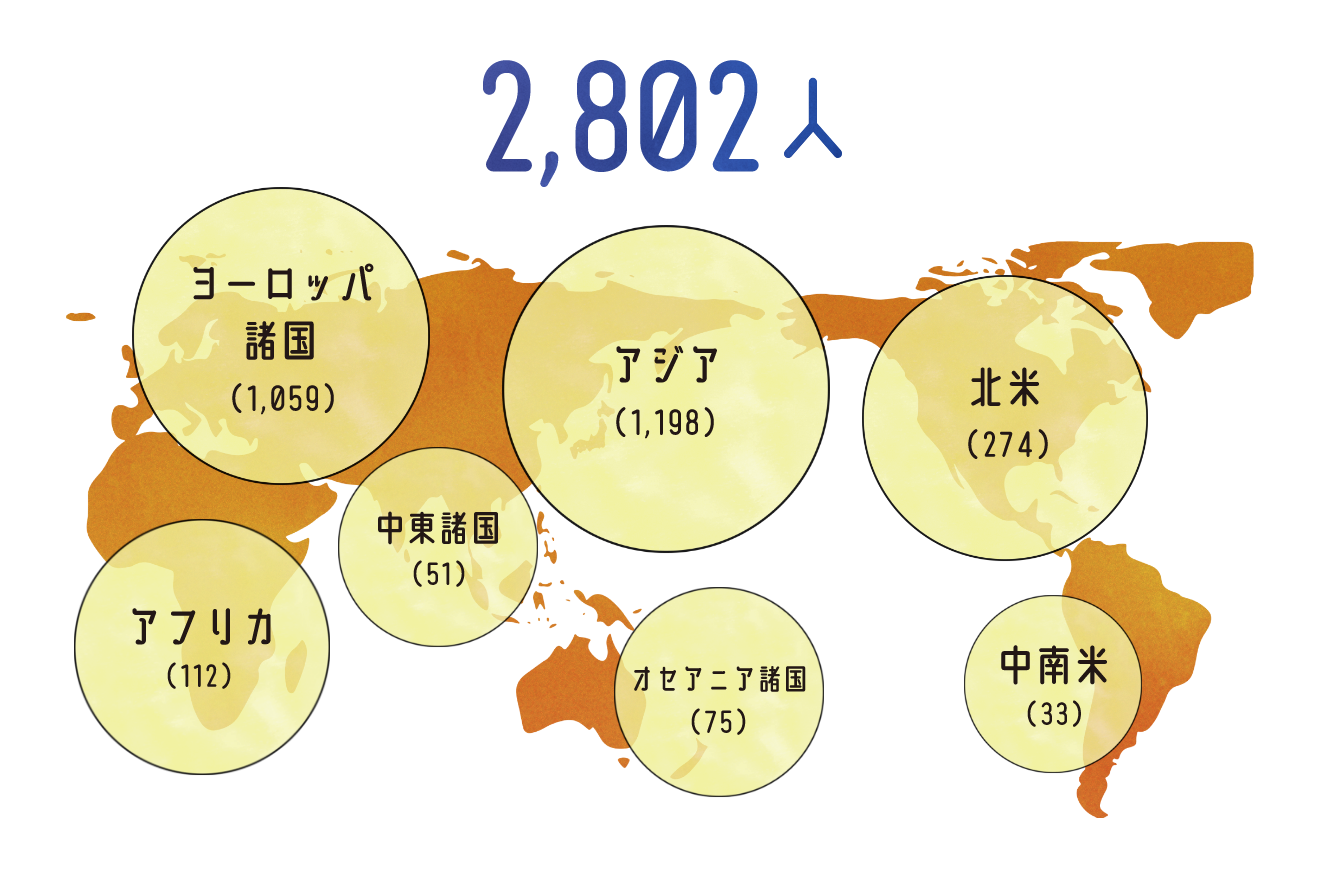

学振の事業により、世界98か国・地域から2,616人の研究者を招へいしています。(令和5年度実績)

国際交流

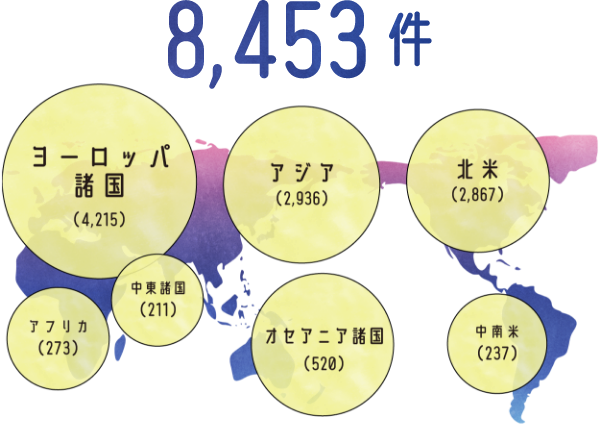

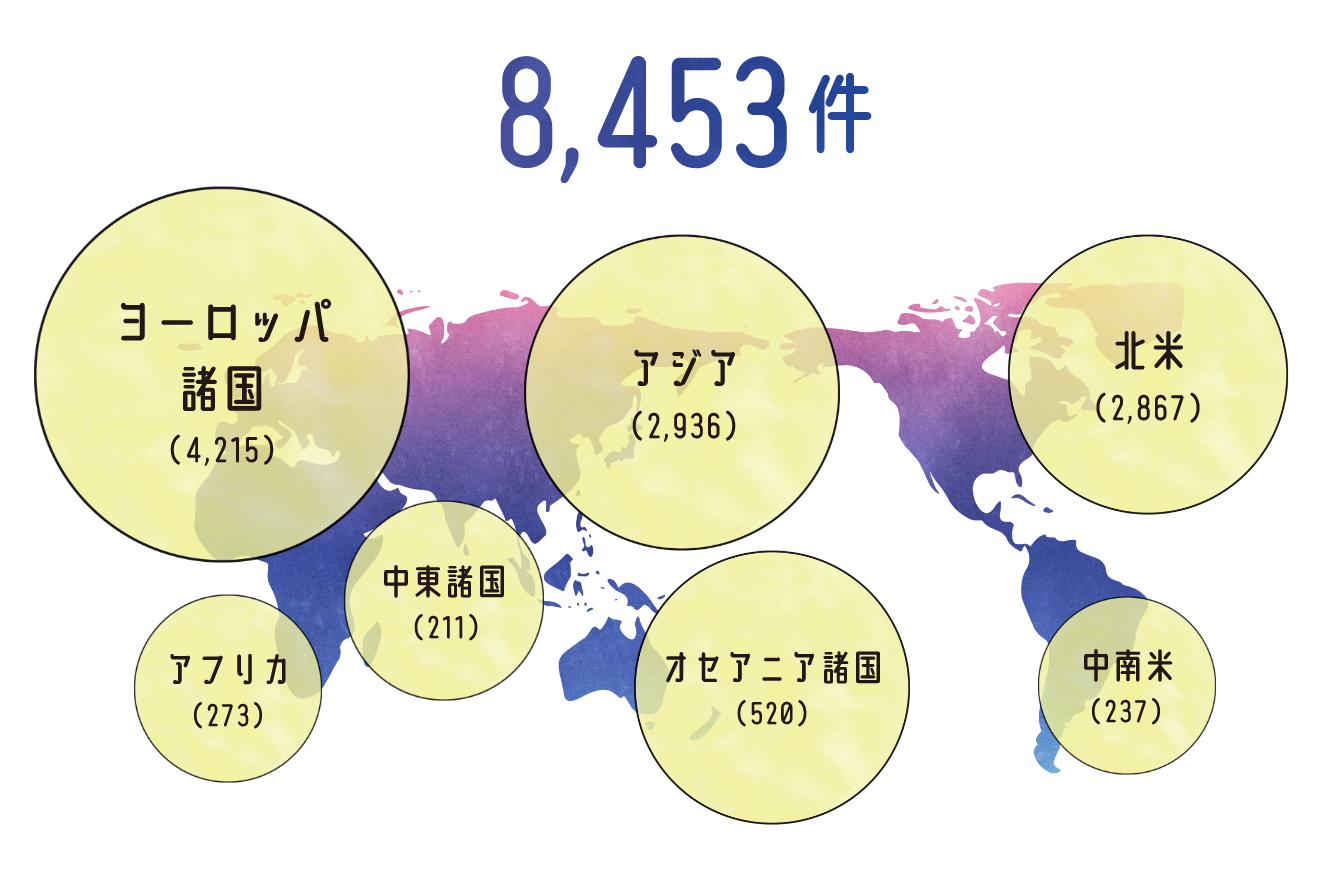

学振の事業により、世界139か国・地域との間で8,780件の国際共同研究を支援しています。(令和5年度実績:複数の国と共同研究を実施している場合があるため、件数と円内の数値の合計は一致しない)

国際交流

学振の事業により支援を受けた研究者等によるコミュニティが世界に21組織あります。日本と諸外国との研究者ネットワークの形成・維持・強化を図っています。

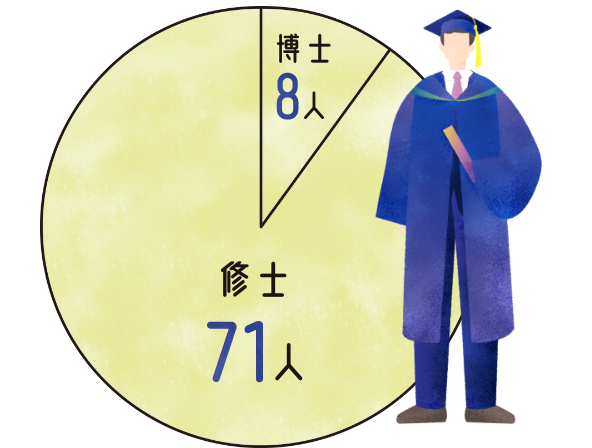

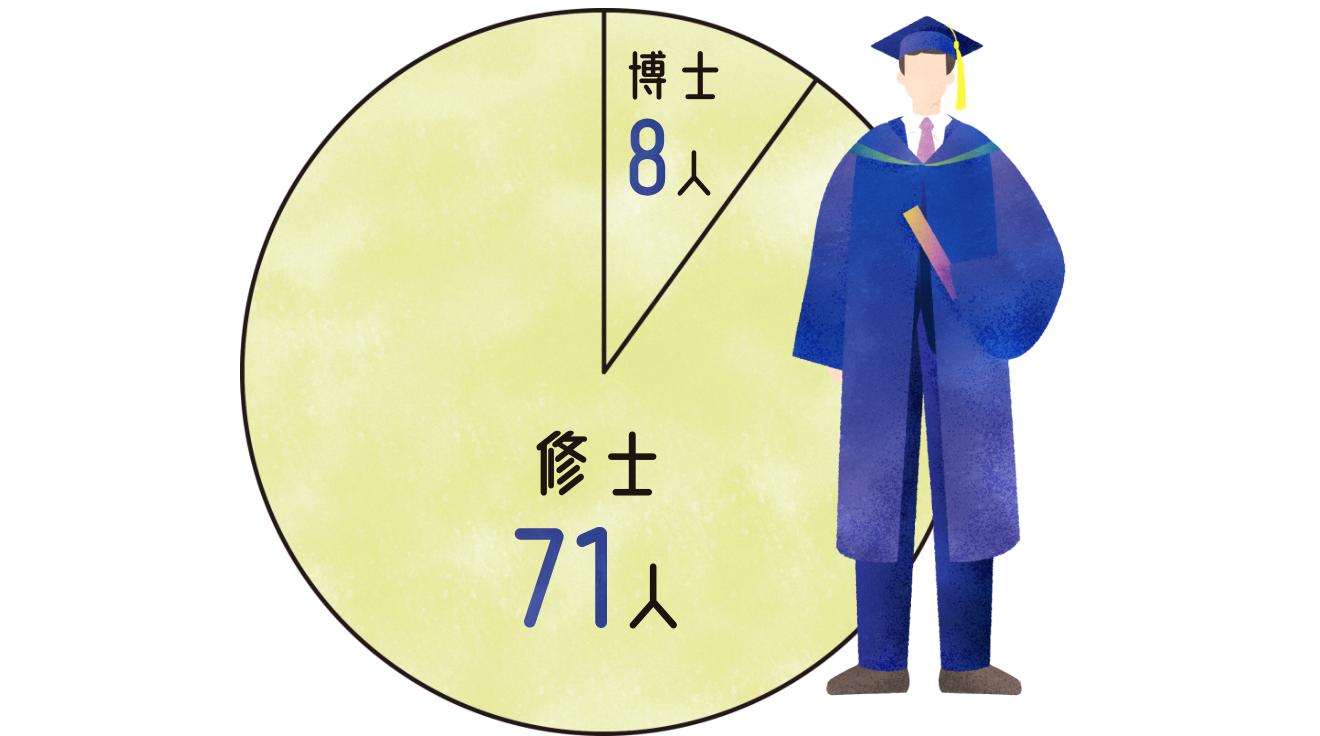

研究者の養成

博士後期課程在学者及び博士の学位取得者で優れた若手研究者を「特別研究員」に採用し、研究機関で研究に専念できるよう支援しています。

令和7年度実績

研究者の養成

特別研究員の採用者は、採用期間終了10年経過後に8割以上が常勤の研究職に就いています。

令和6年4月1日現在

大学の支援

学振が審査・評価・進捗管理等の業務を担っている「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」により、平成19年以降、18の研究拠点が大学などに形成され、優れた研究人材が世界中から集い、優れた研究成果が創出されています。外国人研究者30%の目標を(支援期間中に)全ての拠点において達成しています。(令和6年度の18拠点における外国人研究者の割合(平均)38.5%, WPI拠点の総研究者数1,976人のうち、外国人研究者数は761人)

令和7年4月1日現在

大学の支援

学振が審査・評価・伴走支援等の業務を担っている「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」において、25の大学を採択し、我が国全体の研究力の発展を牽引する研究大学群の形成を推進しています。

令和7年4月1日現在