国際生物学賞

International Prize for Biology第41回国際生物学賞 受賞者について

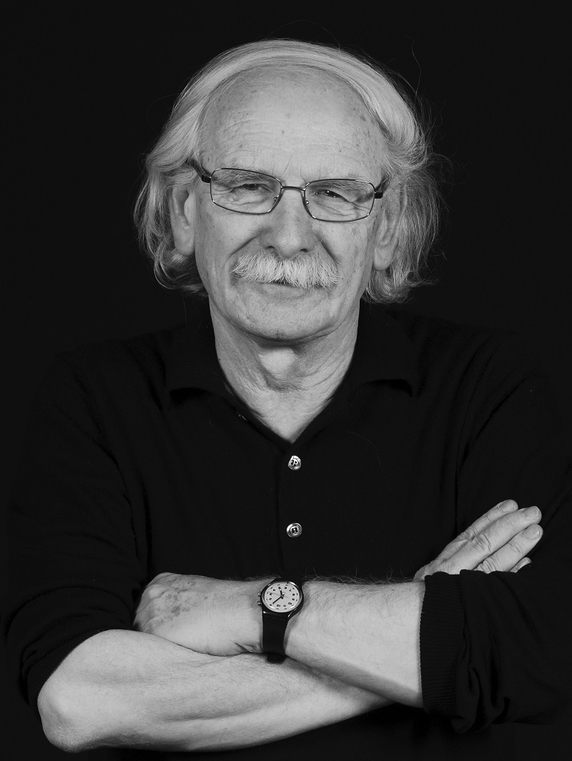

ジャコモ・リッツォラッティ (Prof. Giacomo Rizzolatti)

生年月日 1937年4月28日(88歳)

国籍 イタリア

現職 パルマ大学名誉教授

生年月日 1937年4月28日(88歳)

国籍 イタリア

現職 パルマ大学名誉教授

1961 年 パドュア大学医学部卒業(医学士)

1964 年 同神経学専攻

1965-68 年 ピサ大学大学院生理学専攻

1969 年 パルマ大学研究員

1970-71 年 マクマスター大学心理学科客員研究員

1972 年-現在 パルマ大学教授

1964 年 同神経学専攻

1965-68 年 ピサ大学大学院生理学専攻

1969 年 パルマ大学研究員

1970-71 年 マクマスター大学心理学科客員研究員

1972 年-現在 パルマ大学教授

1982 年 ゴルジ賞

2000年 Feltrinelli 医学賞

2005年 Herlitzka 生理学賞

2007 年 Grawemeyer 心理学賞

2007 年 IPSEN 賞(神経可塑性)IPSEN 財団

2010 年 Signoret 賞(神経心理学)IPSEN 財団

2011 年 Prince de Asturias 科学技術賞

2014 年 Brain Prize

2017 年 Premio “Lombardia è Ricerca”

2024 年 Ottorino Rossi 賞

他、多数

2000年 Feltrinelli 医学賞

2005年 Herlitzka 生理学賞

2007 年 Grawemeyer 心理学賞

2007 年 IPSEN 賞(神経可塑性)IPSEN 財団

2010 年 Signoret 賞(神経心理学)IPSEN 財団

2011 年 Prince de Asturias 科学技術賞

2014 年 Brain Prize

2017 年 Premio “Lombardia è Ricerca”

2024 年 Ottorino Rossi 賞

他、多数

リッツォラッティ教授は、脳による行動の制御と認知に関する研究で多大な業績を挙げた神経科学者である。彼の研究の多くは大脳皮質の運動関連領域に関するものである。当初は、運動前野とも呼ばれるF5 野において、手を伸ばす運動のゴールの位置を符号化するニューロンの発見。一次運動野とも呼ばれるF4 野において近接空間を符号化するニューロンの発見。また、選択的注意のメカニズムを運動準備に基づいて説明する「注意の前運動理論」を提唱するなどの業績を挙げていた。そういう中での彼の最大の貢献はミラーニューロンの発見である。以下に、ミラーニューロンに関する研究の流れを述べる。

リッツォラッティ教授と共同研究者たちは、1990年代に、サルのF5 野の一部のニューロンが、サル自身がある物体を指でつまむときに活動するだけでなく、他者(実験者)が同じ物体をつまむのを見ているときにも活動を増加させることを発見した(文献1)。他にも物体を操作する、物体を置くといった動作に対しても同様に反応するニューロンが観察された。一方、これらのニューロンはその物体を見るだけでは反応しなかった。彼らはこれらのニューロンをミラーニューロン、さらにこれを可能にする脳の仕組みをミラーメカニズムと名付けた。そして、これらミラーニューロンが他者の行動の認知に関わること、さらにミラーニューロンが発見された部位がいわゆる運動性言語野のブローカ野に近いことから、言語の生成にも関与することを提唱した(文献2)。

そして、ヒトにおいても、1999年に発表された論文(文献3)において、リッツォラッティ教授らは、模倣行動におけるミラーシステムの役割を検証するために、正常な被験者に指の動きを観察・模倣する、または同じ動作を空間的ないしは抽象的な手がかりで行う際の脳活動を機能的MRI 法を用いて記録した。すると、左下前頭皮質(弁蓋部)および右上頭頂小葉の最前部が、被検者自身がどのようにしてその行動を行ったかに関わらず特定の指の動作をする際に活動を増加させるとともに、他者が同一の動作をしていることを観察することによっても活動を増加させることが明らかにされた。これにより、これらの領域にヒトのミラーニューロンが存在し、他者の行動を模倣することに関与することが示された。

最初の発見以来、リッツォラッティ教授らは、ミラーメカニズムが、観察された行為の目的を理解する上で基本的な役割を果たすと主張してきた。他者の行動を観察することにより、観察者の脳内には、行為者が実際に行っているのと同様の運動的表象が生成される。このように、運動システムは単に他のどこかで作られた指令に従って動く「実行系」としてだけではなく、運動に関連して活性化することによって他者の行動を理解することにも貢献するということが示された。このことは脳の運動システムの見方を変えた大きな発見だったといえる。

次に2002年に発表された論文(文献4)で、リッツォラッティ教授らは、サルのF5 野において、特定の行動をする際と、その行動に関係する音を聞く際の両方において活動を増加させる「聴覚系のミラーニューロン」を報告した。この発見により、ミラーシステムと言語の発達との関係が提案された。さらに2003年に発表された論文(文献5)で、リッツォラッティ教授らは機能的MRI 法を用いて、ヒト被検者に強い嫌悪感を引き起こす臭いを吸入させ、また、嫌悪の表情を示す映像クリップも観察させたところ、こうした顔の観察と、実際に嫌悪を感じることの両方において、前部島皮質が活動し、また前部帯状皮質もやや弱く活動することを見出した。このことから、手の動作と同様に、自身の感情の誘発と他者の感情表出の観察の両方に関わる神経表象に関わるミラーメカニズムが前部島皮質を中心とする領域に存在することが示された。

これらの研究の成果は文献6, 7 などの、複数の影響力の高い総説論文にまとめて発表されている。また、リッツォラッティ教授は多数の著作も執筆(“Mirroring Brain”, Oxford University Press, 2023等)するとともに、ミラーニューロンに関連して自閉症の子供などについても研究を行なっている。自閉症とミラーメカニズムの障害との関係性については、多数の研究者が関わる分野として活発な研究が展開されるに至っている。社会神経学という領域の創出、発展に寄与された教授の功績は唯一無二である。

リッツォラッティ教授と共同研究者たちは、1990年代に、サルのF5 野の一部のニューロンが、サル自身がある物体を指でつまむときに活動するだけでなく、他者(実験者)が同じ物体をつまむのを見ているときにも活動を増加させることを発見した(文献1)。他にも物体を操作する、物体を置くといった動作に対しても同様に反応するニューロンが観察された。一方、これらのニューロンはその物体を見るだけでは反応しなかった。彼らはこれらのニューロンをミラーニューロン、さらにこれを可能にする脳の仕組みをミラーメカニズムと名付けた。そして、これらミラーニューロンが他者の行動の認知に関わること、さらにミラーニューロンが発見された部位がいわゆる運動性言語野のブローカ野に近いことから、言語の生成にも関与することを提唱した(文献2)。

そして、ヒトにおいても、1999年に発表された論文(文献3)において、リッツォラッティ教授らは、模倣行動におけるミラーシステムの役割を検証するために、正常な被験者に指の動きを観察・模倣する、または同じ動作を空間的ないしは抽象的な手がかりで行う際の脳活動を機能的MRI 法を用いて記録した。すると、左下前頭皮質(弁蓋部)および右上頭頂小葉の最前部が、被検者自身がどのようにしてその行動を行ったかに関わらず特定の指の動作をする際に活動を増加させるとともに、他者が同一の動作をしていることを観察することによっても活動を増加させることが明らかにされた。これにより、これらの領域にヒトのミラーニューロンが存在し、他者の行動を模倣することに関与することが示された。

最初の発見以来、リッツォラッティ教授らは、ミラーメカニズムが、観察された行為の目的を理解する上で基本的な役割を果たすと主張してきた。他者の行動を観察することにより、観察者の脳内には、行為者が実際に行っているのと同様の運動的表象が生成される。このように、運動システムは単に他のどこかで作られた指令に従って動く「実行系」としてだけではなく、運動に関連して活性化することによって他者の行動を理解することにも貢献するということが示された。このことは脳の運動システムの見方を変えた大きな発見だったといえる。

次に2002年に発表された論文(文献4)で、リッツォラッティ教授らは、サルのF5 野において、特定の行動をする際と、その行動に関係する音を聞く際の両方において活動を増加させる「聴覚系のミラーニューロン」を報告した。この発見により、ミラーシステムと言語の発達との関係が提案された。さらに2003年に発表された論文(文献5)で、リッツォラッティ教授らは機能的MRI 法を用いて、ヒト被検者に強い嫌悪感を引き起こす臭いを吸入させ、また、嫌悪の表情を示す映像クリップも観察させたところ、こうした顔の観察と、実際に嫌悪を感じることの両方において、前部島皮質が活動し、また前部帯状皮質もやや弱く活動することを見出した。このことから、手の動作と同様に、自身の感情の誘発と他者の感情表出の観察の両方に関わる神経表象に関わるミラーメカニズムが前部島皮質を中心とする領域に存在することが示された。

これらの研究の成果は文献6, 7 などの、複数の影響力の高い総説論文にまとめて発表されている。また、リッツォラッティ教授は多数の著作も執筆(“Mirroring Brain”, Oxford University Press, 2023等)するとともに、ミラーニューロンに関連して自閉症の子供などについても研究を行なっている。自閉症とミラーメカニズムの障害との関係性については、多数の研究者が関わる分野として活発な研究が展開されるに至っている。社会神経学という領域の創出、発展に寄与された教授の功績は唯一無二である。

- Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, Fogassi L (1996) Premotor cortex and the recognition of motor actions. Cognitive Brain Research 3: 131-141 (引用回数: 8,204 回)

- Gallese V., Fadiga L., Fogassi L and Rizzolatti G. Action recognition in the premotor cortex, Brain 119: 593-609. (引用回数: 8,040 回)

- Iacoboni M, Woods RP, Brass M, Bekkering H, Mazziotta JC, Rizzolatti G (1999) Cortical mechanism of human imitation. Science 286:2526-2528 (引用回数: 4,193 回)

- Kohler E., Keysers C, Umiltà M.A, Fogassi L, Gallese V, Rizzolatti G. Hearing sound, understanding actions: action representation in mirror neurons. Science 297 (2002) 846-848(引用回数: 2908 回)

- Wicker B., Keysers C., Plailly J. Rouet JP, Gallese V., Rizzolatti G. Both of us disgusted in My insula: the common neural basis of seeing and feeling disgust. Neuron 40 (2003) 655-664 (引用回数: 3,667 回)

- Rizzolatti G., Craighero L. The Mirror Neuron System. Annual Rev. Neurosci. 27 (2004) 169-192. (引用回数: 13,013 回)

- Rizzolatti G, Fogassi L., Gallese V. Neurophysiological mechanism underlying the understanding and imitation of actions. Nature Reviews Neurosci. 2 (2001) 661-670 (引用回数:5,007 回)